Archives de Catégorie: Uncategorized

Diary of a motherfucker assistant camera during the shooting of « The Smell of Us » a film by Larry Clark

Une version courte est publiée dans le n°707 des Cahiers du Cinéma.

RÉSUMÉ

À l’origine, ce texte devait être un carnet de notes personnelles, comme des souvenirs, des instantanés que j’aurais voulu conserver dans un coin de ma tête de cinéaste en devenir. Je ne suis pas assistant opérateur, je suis un imposteur, je suis apprenti réalisateur, j’observe le travail des anciens, afin de me nourrir de leurs expériences, en attendant d’être un jour à mon tour cinéaste, Inch Allah !

Témoin privilégié d’une œuvre en train de se créer, d’un work in progress, au fil des jours, j’ai rédigé ce carnet qui est devenu à la fois le portrait fragmenté d’un homme complexe, d’un artiste majeur du cinéma indépendant contemporain et la chronique en temps réel d’un tournage exceptionnel, unique en son genre.

Constitué d’une série de notes et de réflexions, ce témoignage par touches n’implique que mon interprétation personnelle et ma subjectivité. J’ai choisi de l’illustrer par quelques photographies prises à la volée avec mon téléphone portable. Comme une toile fragmentée constituée d’images, de tatouages indélébiles, autant d’indices qui marquent le corps usé du cinéaste punk. Si ce carnet peut transmettre quelque chose de mon expérience et éclairer un peu plus le processus si énigmatique de la création d’un film, d’une œuvre d’art, alors mon modeste objectif sera atteint, car il s’agit aussi dans ce film de transmission.

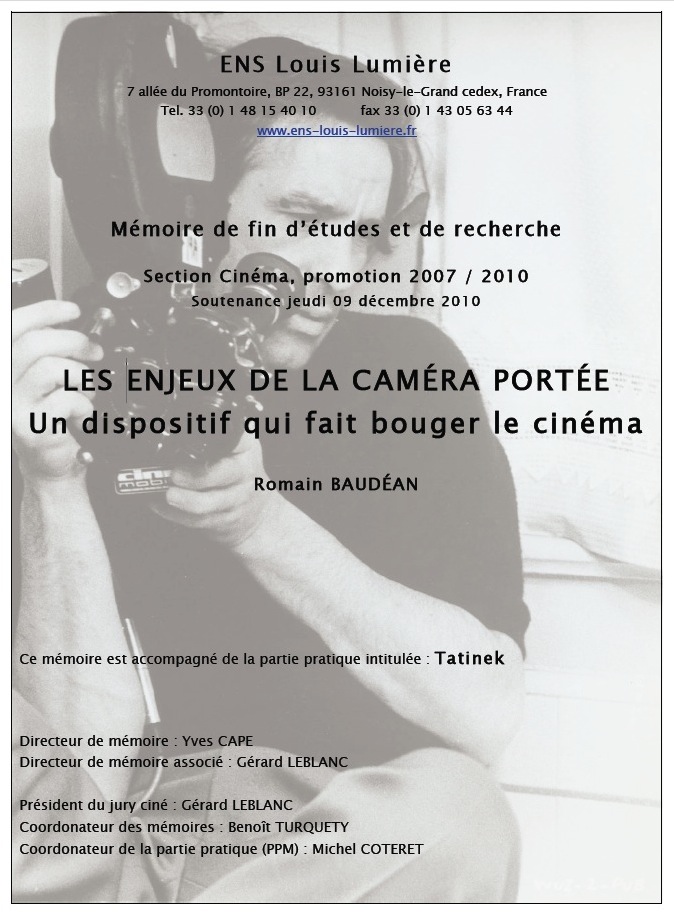

Mémoire fin d’études

Télécharger PDF : Les enjeux de la caméra portée

Mémoire de fin d’études à l’ENS Louis Lumière sous la direction du directeur de la photographie Yves Cape (AFC). Entretiens avec Bruno Dumont, Claire Denis, Lubomir Bakchev (AFC) et Agnès Godard (AFC).

RÉSUMÉ

Faire le choix de filmer à l’épaule n’est pas anodin, cela doit avoir un sens. Par ailleurs, cela ne veut pas dire forcément faire un cinéma réaliste ou pseudo documentaire. C’est un dispositif d’écriture cinématographie au service des metteurs en scène. Il permet d’envisager la création différemment et offre un outil de plus aux cinéastes, comme l’est le numérique aujourd’hui, ou le scope autrefois. Il s’agit avec ce travail de recherche, de s’interroger sur les spécificités de ce dispositif, et de définir plusieurs approches esthétiques liées à la caméra portée. Dans quelle mesure la caméra portée a-t-elle permis de renouveler les méthodes de mise en scène et notamment amené les cinéastes à repenser la notion de découpage technique ? Nous nous demanderons aussi s’il s’agit pour les cinéastes qui l’emploient, de faire advenir du réel ou des effets de réel ?

Ce mémoire a pour objectif dans un premier temps, d’analyser dans quel contexte est né et s’est développé l’emploi de la caméra portée chez les documentaristes. En effet, avec l’arrivée des caméras légères au début des années 1960, les cinéastes ont appris à filmer et à voir le monde différemment. Ils se sont retrouvés en possession d’un nouvel outil de création, qui leur a permis de se renouveler, en proposant un geste et une écriture cinématographique différente grâce auxquels sujet et technique, forme et fond sont imbriqués.

Puis nous verrons comment son utilisation a été reprise par les cinéastes de fictions à travers trois figures majeures d’époques et de cultures différentes, dont j’apprécie particulièrement le travail, à savoir le cinéaste américain indépendant John Cassavetes, l’expérimentateur danois Lars von Trier avec son manifeste Dogme 95 et enfin le binôme belge des frères Dardenne.

Dans une dernière partie consacrée à l’avenir de la caméra portée et donc à ses perspectives d’utilisation pour faire « bouger » la création, je témoignerai de mon expérience de « porteur de caméra » lors du tournage de mon film de fin d’études en parti improvisé. La caméra portée est souvent associée à l’idée de liberté, d’improvisation, qu’en est-il réellement ? J’essaierai de mettre en pratique les possibilités esthétiques du dispositif au service d’un tournage improvisé. Enfin pour ancrer mon sujet dans l’actualité, j’irai à la rencontre de cinéastes et opérateurs contemporains, partisans ou non de la caméra portée, afin de les interroger sur leurs expériences professionnelles et leurs regards d’artistes techniciens sur ce dispositif de mise en scène.

Ce mémoire est associé au film de fin d’études Tatinek tourné à Prague lors d’un échange avec la FAMU.